「喂?OOO診所嗎?您好,我想詢問今天有沒有Covid-19 疫苗可以接種?」

「今天有莫德納,請問您本人要打嗎?請問您幾歲?」電話那頭的護理師問道。

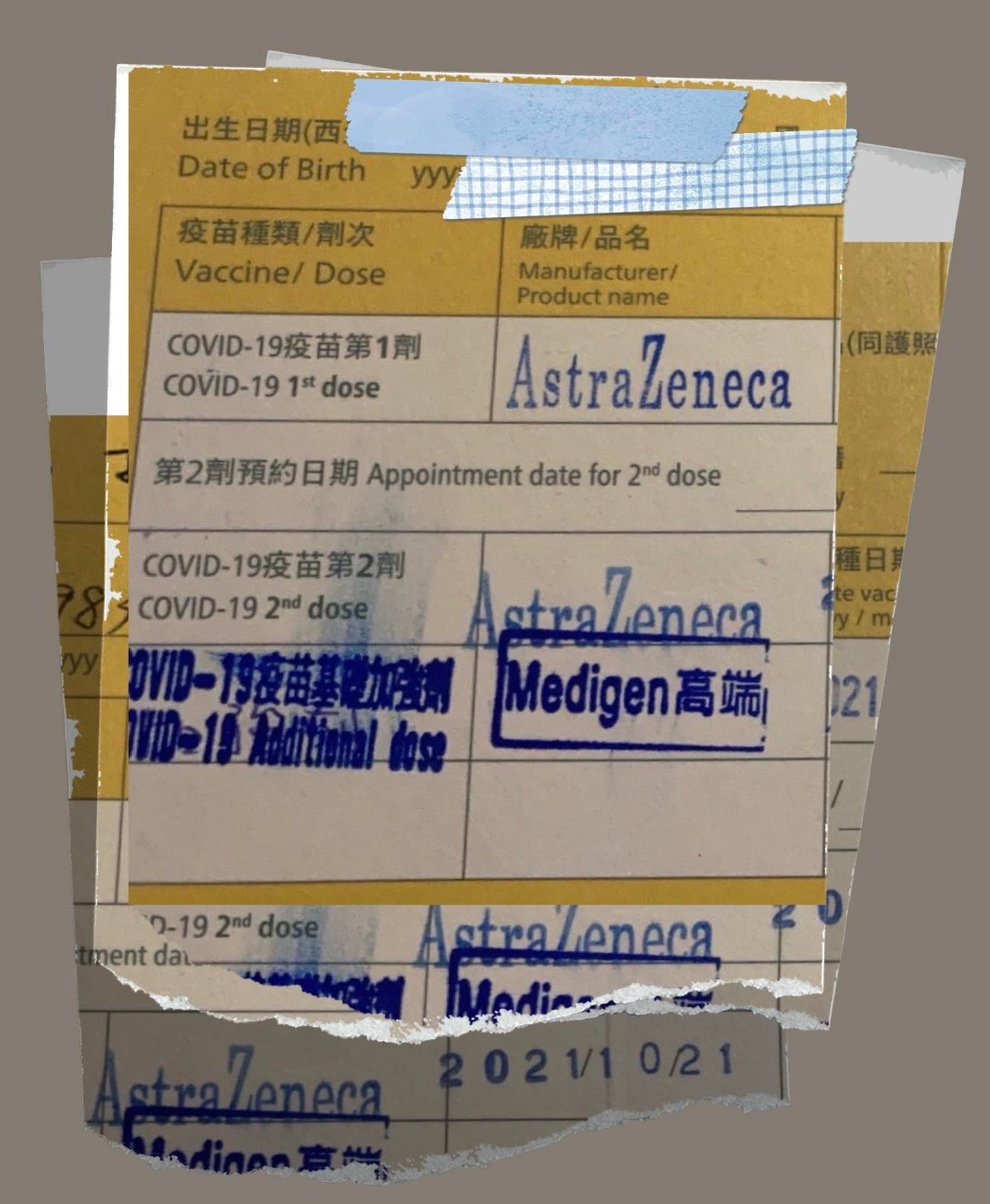

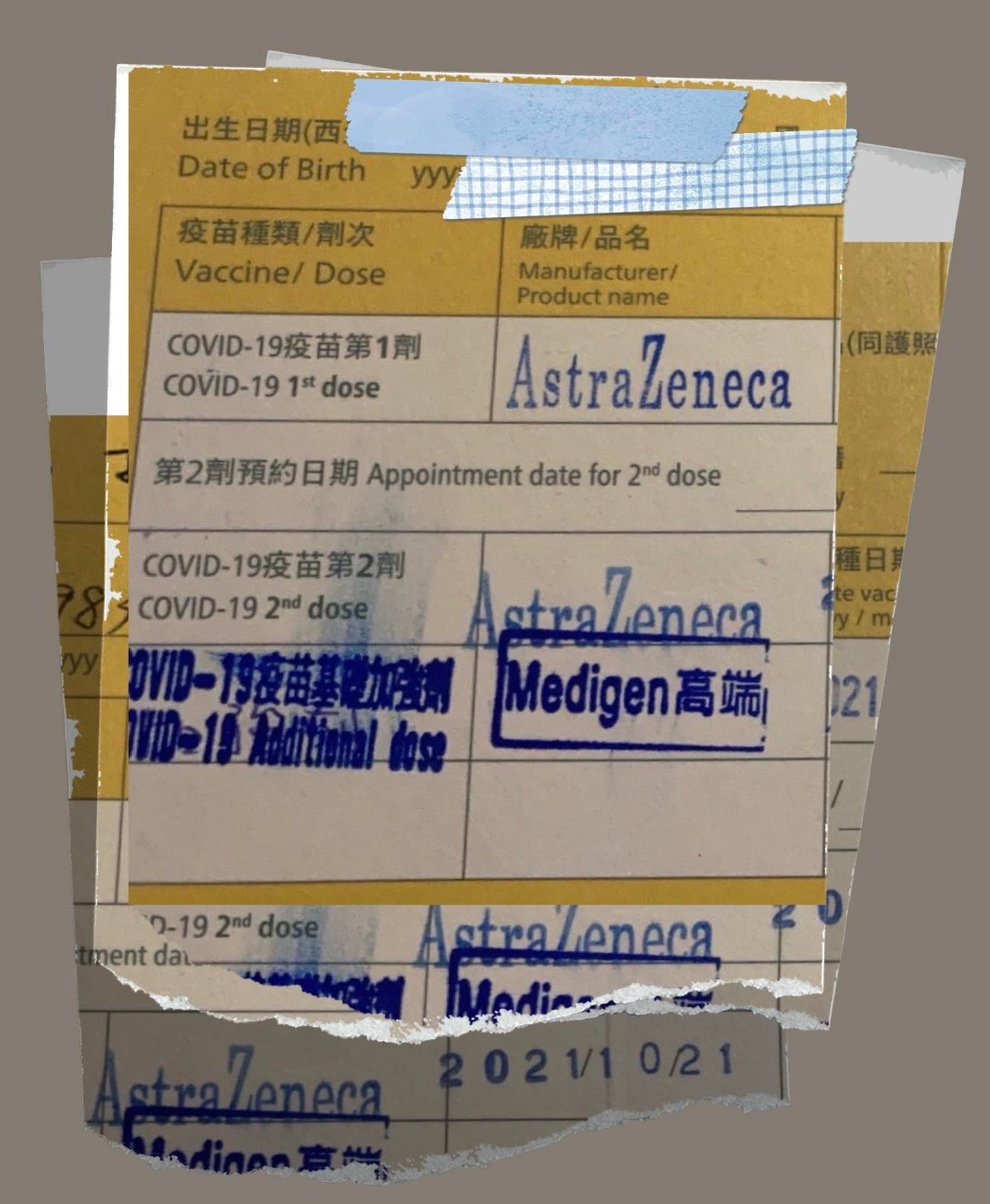

「我3X歲,要接種第二次追加劑。」

「可是你不符合資格欸,是65歲以上才符合接種第四劑。」

「但我是HIV陽性患者…」我的聲音弱了一些。

「喔那個喔?不好意思我們沒有接那個喔,不好意思。」電話另一頭的護理師連忙應答。

是的,我也遇到了近來常聽到的感染者想接種疫苗但被拒絕的狀況了。

這陣子常聽到個管師說有個案按照規定前去接種Covid-19 疫苗但一表明身份就被拒絕。

我自己是感染者,同時也曾經是一名醫事檢驗師。

我清楚醫護在面對未知檢體時都必須提高警覺避免自己不慎被感染。

但是HIV病毒是透過體液傳染,並非像新冠病毒能透過空氣或觸摸就感染他人。

我以為這個常識在2022年的現在是大家都知道,至少在醫護與醫事人員的基礎與臨床知識上是基本常識。

那為什麼與我接洽的診所護理師聽到我要接種疫苗的時候卻如臨大敵一秒回絕?

「那我能請教一下為什麼沒有嗎?我沒有冒犯的意思,純粹只是想瞭解為什麼貴院沒有幫感染者接種?」

「因為我們不知道你是不是符合身份,真的是感染者。」

「即便我領有全國醫療卡也是無法證明嗎?」

我反問道。

「卡上有標註你的病名與基本資料嗎?還有你們健保卡上也不會有資料啊。」護理師在電話中這麼告訴我。

「衛生所發給的全國醫療卡上有感染者的基本資料,但沒有特別標註病名。因為這張小黃卡只有HIV陽性的患者才會有。」

說到這裡其實我也無心再說什麼了,只有種深深的無力感。

事後我與自己的個管師確認,個管師回應我健保卡上並沒有鎖病患的相關資料,都能看到相關的檢查與服用藥物名稱。

因此很清楚就是對方為了推託的藉口。

但在這時,剛剛的診所突然回撥電話給我。

那位護理師告訴我她方才跟診所院長反應這事時,該診所醫師表示可以協助我確認是否符合施打資格。

只是不到五分鐘時間,目前診所的疫苗就突然用罄了,還說如果我願意的話我明天就能去他們診所接種第四劑疫苗。

我感受到他們的善意,但仍然也感受到他們的不安與恐懼。

「我其實自己是醫檢師,我不想為難你們。

也許是資訊不對等,也許是溝通上有誤會,但是我認為這樣的事需要被修正。

我明天不會去貴院施打Covid-19 第二次追加劑疫苗,但是希望之後若有其它感染者前去接種時,你們能協助他們。」我有點落寞的說。

掛上電話後,我的心似乎被掏空了一角。

我能明白現在的大環境已經比起數年前友善許多,卻也清楚這樣的情形不會只到我為止。

情緒很矛盾,因為感染者何罪之有?

感染者不也是被別人傳染的受害者之一嗎?

我們沒有害人,也按時服用抗病毒藥物使U=U測不到病毒量,那為什麼還是會被某些醫護所恐慌?

若接收過專業醫學訓練的醫護都如此,那其他不具有相關醫學知識的民眾是不是誤解更深?

猶如幾年前仍有一群人認為癌症會傳染所以拒絕民間的癌友之家進駐到社區裡一樣。

台灣的醫療環境很進步、很便利,這島嶼的人們很善良、很溫暖。

但某些過時與不實的資訊卻仍然侵蝕著這片土地上的善與美。

沒有人願意生病,無論是癌症、HIV,或身心疾都是一樣。

希望這個社會能更多一點諒解、多一些柔軟與同理心,我衷心這麼期盼著。…

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

-1.jpeg)

.jpg)

.jpg)

-scaled.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

-scaled.jpg)

.jpg)